青春篇丨江水入海,初心如石

作者:365bet体育注册 发布时间:2025-10-13 10:39

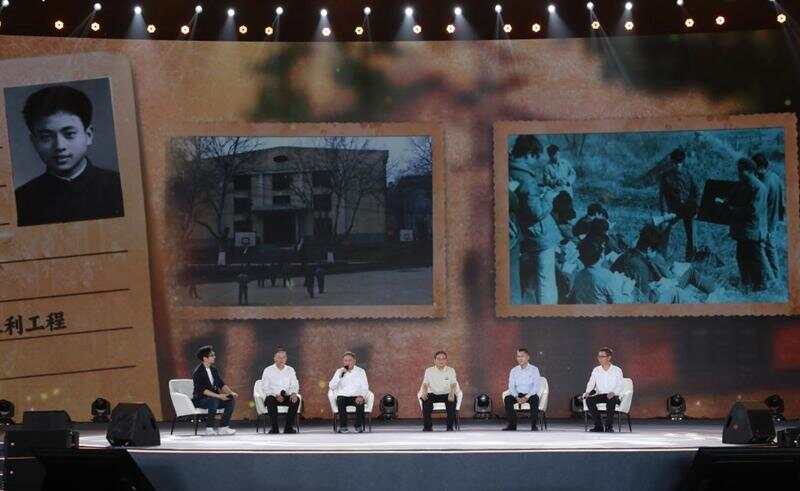

夜晚,南京的秋风带着水的记忆。河海大体育场的灯光下,一场别开生面的对话——走出河海公园的水利工作者带着南水北调、三峡工程、白鹤滩水电站等问题的沉重回答回到了母校。 10月12日晚,思政课《在祖国的土地上书写青少年的辉煌》网络宣传主题及互动活动中,河海大学的五位“学长”与吉阿汉哈分享了他们的故事。在《国器》节目现场,五位河海大学校友回忆了校园生活。图片由主办方提供“由于特殊的地理和气候条件,我国水资源分布不均。中国工程院院士,其中河海大学陆地水文学78届校友居多”张剑云用40年的时间走遍千山万水,现场解答南水北调工程如何在更高的地区产生水流的问题。我国自主研发的最大、最先进的13级泵站群,就像为长江水搭建了一座13层的“电梯”,将水提升40多米,送往北方。 Bilang isa sa mga pangunahing taga -disenyo ng 三峡工程、四牛新强、isang 院士、中国工程院 isang 校友、河海大学农田水利工程专业、ay nakatuon ang mga pagsisikap ng kanyang buhay na mabuo ang nakabalot na gulugod ng isang mahusay napower。他亲身经历了三峡工程如何成为长江的“栖息地”,使“荆江”成为过去。同样感人的还有黄河古仙张金利刚的故事水利工程工程师,河海大学理工学院黄河管理学院校友。他12岁时,黄河发洪水。她妈妈救灾用了50公斤白煎饼粉,但她不准备让她尝任何。 “这就是活粮的节省。”这句话让他产生了“我们应该治愈黄河”的想法。白鹤滩水电站设计总工程师、河海大学农田水利工程专业校友徐建荣在白鹤滩水电站的“腹山”里拍下了一切——那里隐藏着一个相当于10个足球场大小的建筑工厂,被称为“巨型蜂窝”。当他讲到“土褶”中的“刺绣”时,有同学小声议论:“这就是工程师的浪漫”。国家留守工程师、水利水电工程学院水利校友林一峰1993年的工程专业,让大家的目光投向了深蓝海。他们研制的“海巨不倒翁”即使遭遇17级风暴也不会爆炸。如今,风电装机装机容量超过世界一半。 “我们是全球风电的潮流引领者。”分享结束后,大屏幕上出现了感人的一幕。通过AI技术,五位专家找到了他们年幼的孩子:张建云拥抱了刚刚入学的男孩,牛新强躺在了自己的男孩身上,张金利刚对望着想认识口琴的年轻人微笑着,林一峰和蓝蓝说话的人拥抱了自己。时光交错,初心闪耀。 “如果让我重回少年时代,我一定会彻夜读书,毫不懈怠!” “大学是青少年的‘蓄水池’,它的容量指的是人生的‘旅程’。” “年轻人眼里要有光,要有路……第五,青春如星辰般的学长寄语,诠释着这个夜晚。夜色渐深,体育场的MGA灯光映照着新老河海人。此刻,江水流入大海,青春正对。

编辑:郑建龙

夜晚,南京的秋风带着水的记忆。河海大体育场的灯光下,一场别开生面的对话——走出河海公园的水利工作者带着南水北调、三峡工程、白鹤滩水电站等问题的沉重回答回到了母校。 10月12日晚,思政课《在祖国的土地上书写青少年的辉煌》网络宣传主题及互动活动中,河海大学的五位“学长”与吉阿汉哈分享了他们的故事。在《国器》节目现场,五位河海大学校友回忆了校园生活。图片由主办方提供“由于特殊的地理和气候条件,我国水资源分布不均。中国工程院院士,其中河海大学陆地水文学78届校友居多”张剑云用40年的时间走遍千山万水,现场解答南水北调工程如何在更高的地区产生水流的问题。我国自主研发的最大、最先进的13级泵站群,就像为长江水搭建了一座13层的“电梯”,将水提升40多米,送往北方。 Bilang isa sa mga pangunahing taga -disenyo ng 三峡工程、四牛新强、isang 院士、中国工程院 isang 校友、河海大学农田水利工程专业、ay nakatuon ang mga pagsisikap ng kanyang buhay na mabuo ang nakabalot na gulugod ng isang mahusay napower。他亲身经历了三峡工程如何成为长江的“栖息地”,使“荆江”成为过去。同样感人的还有黄河古仙张金利刚的故事水利工程工程师,河海大学理工学院黄河管理学院校友。他12岁时,黄河发洪水。她妈妈救灾用了50公斤白煎饼粉,但她不准备让她尝任何。 “这就是活粮的节省。”这句话让他产生了“我们应该治愈黄河”的想法。白鹤滩水电站设计总工程师、河海大学农田水利工程专业校友徐建荣在白鹤滩水电站的“腹山”里拍下了一切——那里隐藏着一个相当于10个足球场大小的建筑工厂,被称为“巨型蜂窝”。当他讲到“土褶”中的“刺绣”时,有同学小声议论:“这就是工程师的浪漫”。国家留守工程师、水利水电工程学院水利校友林一峰1993年的工程专业,让大家的目光投向了深蓝海。他们研制的“海巨不倒翁”即使遭遇17级风暴也不会爆炸。如今,风电装机装机容量超过世界一半。 “我们是全球风电的潮流引领者。”分享结束后,大屏幕上出现了感人的一幕。通过AI技术,五位专家找到了他们年幼的孩子:张建云拥抱了刚刚入学的男孩,牛新强躺在了自己的男孩身上,张金利刚对望着想认识口琴的年轻人微笑着,林一峰和蓝蓝说话的人拥抱了自己。时光交错,初心闪耀。 “如果让我重回少年时代,我一定会彻夜读书,毫不懈怠!” “大学是青少年的‘蓄水池’,它的容量指的是人生的‘旅程’。” “年轻人眼里要有光,要有路……第五,青春如星辰般的学长寄语,诠释着这个夜晚。夜色渐深,体育场的MGA灯光映照着新老河海人。此刻,江水流入大海,青春正对。

编辑:郑建龙 上一篇:高质量完成“十四五”规划