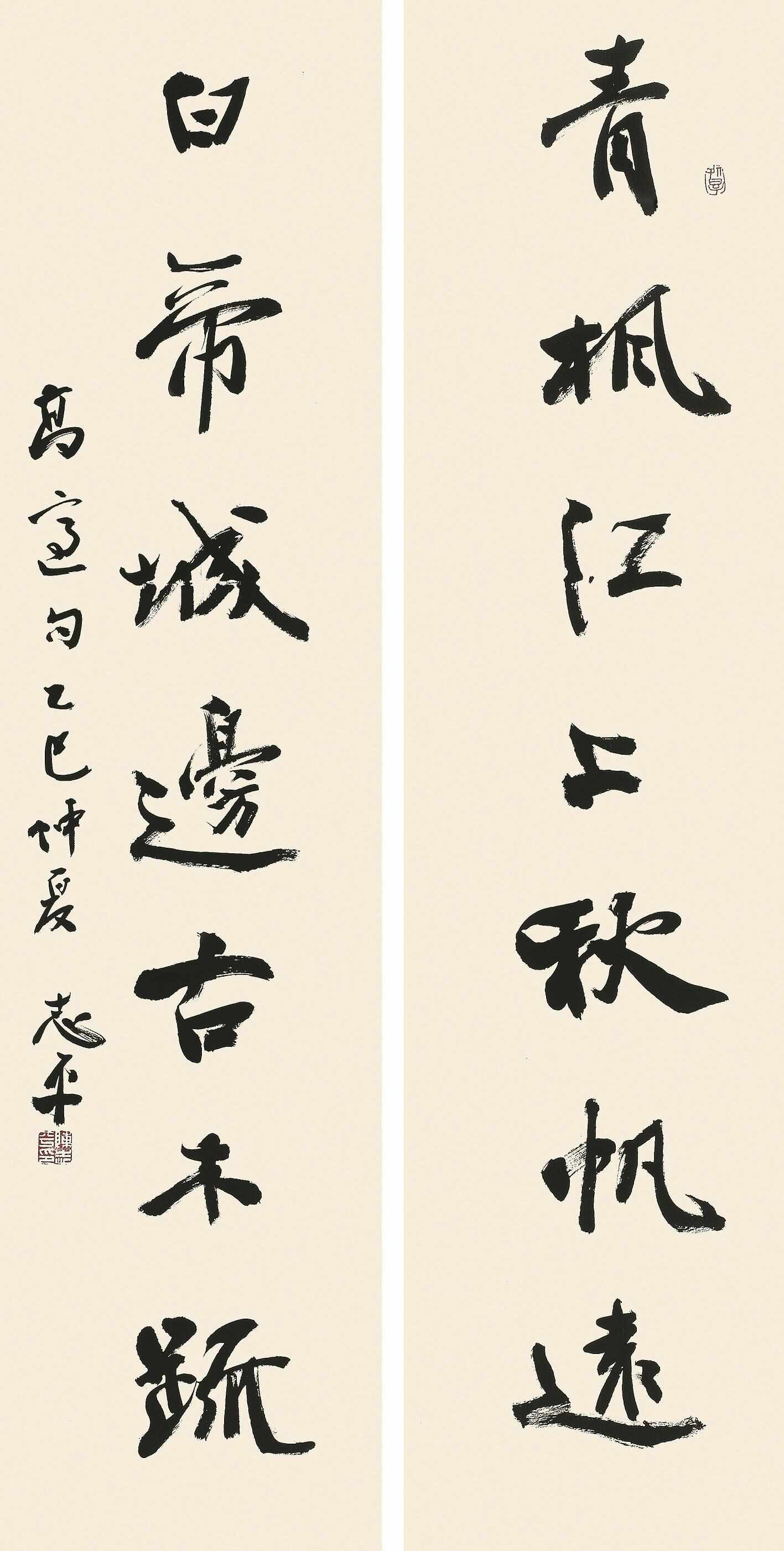

“教化”与“格调”——白沙书法的当代意义

作者:365bet网页版 发布时间:2025-10-17 10:56

□ 陈志平 “实用”和“审美”历来被认为是毛笔书法的两大功能。然而,对于什么是“实用”和“美观”却存在着相当大的误解。毛笔作为临摹工具的实用功能早已退出历史舞台,但其“令人愉悦”的一面却长期持续发挥着作用。同样的“乐趣”,在当代被称为“审美”,在古代则被认为是“玩物”。差异的关键在于对“使用”含义的不同解释。 《陈献章《甄真子诗集序》中说:“若妻诗雪月风花,皆有。(《陈献章集》卷一)书法亦如此,当代人工智能背景下,书法的‘学’、‘调’的‘善用’将存留。 相关讨论o岭南圣人陈白沙先生或许可以给我们一个新的解释。作为儒家,陈献章强调“人”比“艺”更重要。对于那些喜欢通信的朋友,他表示担忧:“我很欣赏我急切地从这个人那里写来的信中的细节。” 。陈献章诗曰:“古时闻声,西溪木木。羞自由而不耻自由,毛峰秃头。” 。比如明道写字的时候很有礼貌,说明这就是学习的意义。 ……亦曰“雾气如初雨”,这是古人调性之学,故有喜明者,有静恭者。 。所谓“学融”,就是“像明道,下笔时很有礼貌,那就是学的意义”;关于“调性”,出自邵雍:“人生无写苦,书法不求深浅,写字无难”。其主旨是要求自然书写,与“以书为乐”的思想类似。陈献章也提倡“以书为乐”:“东园采毛稿,西岭烧松烟。”心写写得很快,并传播到世界各地。闲聊一会,怎能知道接下来会发生什么?”(《满体》《陈献章集》卷四)。陈献章认为:“自然之乐才是真正的幸福”(《陈献章集》卷二《玉盏民泽》)。简单来说,真正的幸福就是从本性中产生的幸福。所谓“浓雾”、“初浴”,就是 和一个人的本性有关。其主要特点是自然。当一个人不忘而无可奈何的时候,正所谓“行如天上云,静如深渊之水”。詹若水用在策:他晚年的成就是自然的,他说“夕夕暮暮”,所以他的诗被称为“醒来第一场薄雾”。先生一写书,便如雾里看花,急匆匆,继而成圣,成神,但他的字迹全没了。它与“勿忘、勿助”是同一个天机,只不过它需要人进入一种静止。因书而归周氏,知文入道,得夫人天知。他不但在书墨之间玩弄耳目,而且因玩物而失志。 。至于“人”与“解”的嵌入方式,关键在于“性”字。换言之,陈献章对书法的论述是他整个自然哲学的重要组成部分。二陈献章是一位“心学”学者,他对书法的论述也有“心学”内涵。相似的除了他所倡导的书法的“调性”之外,陈献章还教授了书法的另外两个功能。他说:“端正我的心,陶冶我的情怀,调整我的性情,这样我才能享受艺术。”如果说“调性”是陈献章对书法哲学本质的概括,那么“道情”、“定心”则是书法的审美品质和社会功能的佐证。心、性、情是宋明理学的重要概念范畴。一般来说,“心”是“性”与“情”的结合体。性是寂静的,而情是活跃的;情未发展,而情已发展。陈献章谈到他的书法时说:每当我移动书法时,我都在寻找静止,放而不放,留而不留。我的书法之所以美丽动人。得志时不惊,遇难时不忧。这就是我保持平静的原因。手法无拘无束,狠而不流,笨而愈巧,刚而可柔。形体垂直,但气势汹涌,欲望饱满而奇异地溢出。摆正自己的心,陶冶自己的情操,固定自己的本性,这就是我对艺术感兴趣的原因。 。 《白芍古诗解》卷《赠陈秉昌》:“性,心之生理,不正?不正者情,邪念者情之流也;故思无罪,故行之流正其性。”陈献章对“感情”采取了一种更为宽容的态度,但并没有超出他的时代。他对情感的讨论无法进一步剔除,这与明代中后期已落下的“原情”审美思潮并不相同。陈氏的意义在于,在程朱理学盛行时期他一统天下,为“情”的兴起照明了借古开今的光芒,也为明代书法思想摆脱理学的束缚发挥了引领作用。陈献章并不贬低书法的审美品质。他对书法的社会和道德功能更感兴趣。他将书法风格的各种变化与人的行为联系起来,最后归结为如何“端正二桑道心”的问题。他要求读书人向内修行,通过“静待终”的修炼方法(《陈献章集》卷四《病中写李九渊的慎思》),将一切功劳归于自己,在虚静境界中把握本源的细流,把握万物的存在,在虚静境界中体悟神通,体悟自然。并予以恢复。陈献章认为,人性是与生俱来的、自然的,但只有征服它的欲望才导致“性恶”。因此,戒除习气是实现“正我心”的主要条件和内在要求。他将这一点与一首诗结合起来:“习惯改变行为,现在坐直听人说话已经太晚了。” .,有些是靠积累无法实现的;有些可以用语言解释,有些则不能。 ”。缺乏原则。他认为应该“观书于我”,反对“以书学我”。用它去耳目之碎片,一开书即可发现一切空灵、圆圆、变幻莫测的精神。不是后天之书,而是自得之书。你看我心目中的书,处处受益;如果用书来学习。 我,你读书时会迷失方向。 “他认为读书应该与心智的理解相结合,两者之间存在着逐渐的区别。他主张以理解心灵为基础,然后“理解物理,研究神圣戒律”。这样每个人就可以有自己喜好的潮汐和源头,如水之源”(《陈贤章集》卷二《赋照体学泉贤》)。即“自足重于自足,而后学经”(明代二十二《翰林·陈白沙先生行为评述》)。猖獗时要注意天气。 很好,一切都会完成。 ”(《陈献章集》卷二)儒家的“气”、“气质”需要满足“急烦变急,由烈变平和”的要求。 ”这也是陈献章对文艺的要求:“欲知古人之诗,必先了解古人的行为。祖先们。在程明道和邵康杰的诗中,我看到他们生性善良、快乐,心态也很好。若无“莫离”、“成志无惊、祸无忧”、“法无拘束、恣意无流、笨而精巧、刚强而能柔”,我们可以看到他所提倡的一种中立性和审美追求的思想,而他的学生詹若水就是一个重要的媒介。自然思维,生于自然之士;自然之学,在于遗忘,无可奈何。如日月,如运动。 云,如水的流动,如天空的头发;红由红来,白由白来,形由形来,色由色来;是哪一个修复?这是哪一个动作? ”(《陈献章集》附录)“自然”无疑可以认为是陈献章对书法王国的最终要求,也是陈献章的创作。书法就是因为这个。对这一原理的掌握是得到后人充分认可的。陈献章主张“自然”书写,以书法作为“调”、“陶情”、“正心”的方式。这是对人性的回归,也是书法“大功用”的证明。他特别注重“活力”、“资源”和“真乐”,这些都与“快乐”联系在一起。在“自我牺牲”的前提下,提倡“见书于我”、“修我”、“入书入人”,强调“学”和“调”的特点,从而引导书法走上与人的“心”、“天道”相融合的道路。回顾当前的书法创作,最大的问题是“三不慎”。 “没什么”、“不诚实”、“没有真情”、“不真实”。现在流行的“展览风格”本质上是一种肤浅的文字。ng,人工智能取代它还需要一段时间。二是“欲”,即学习书法的功利性太强,“写好字”的欲望主宰了学者的内心,减少了通过书法成道的可能性。人工智能的兴起首先会影响“低级”的艺术,也会消灭“肤浅”的文学。从积极的方面来说,它会在一定程度上阻碍书法艺术化;从积极的方面来说,它会在一定程度上阻碍书法艺术化的发展。但从消极的一面来看,它会加剧书法与文学的分离。但无论怎样,书法的“调”功能将越来越左,原本“写好”的目的论必然会转变为“写好”的“学”过程。书法在中国文化中享有很高的地位。其地位之所以高,并不是因为它可以“剥削作家”,也不是因为它是一种“无形的形式”,而是因为它可以指向作者。直击人心,展现人性的深度和人性生活的温暖。这与二进制“算法”不同。中国文化的目标是天人合一,但在人工智能时代,人与机器必须分离,因为“机器”不具备“天道”的特征。深深融入人性的毛笔书写,必将在关乎人类未来命运的“决战”中发挥更加有效、积极的作用。 (作者为广东省书法家协会副主席、华南师范大学书法研究院院长)

编辑:吴家红

□ 陈志平 “实用”和“审美”历来被认为是毛笔书法的两大功能。然而,对于什么是“实用”和“美观”却存在着相当大的误解。毛笔作为临摹工具的实用功能早已退出历史舞台,但其“令人愉悦”的一面却长期持续发挥着作用。同样的“乐趣”,在当代被称为“审美”,在古代则被认为是“玩物”。差异的关键在于对“使用”含义的不同解释。 《陈献章《甄真子诗集序》中说:“若妻诗雪月风花,皆有。(《陈献章集》卷一)书法亦如此,当代人工智能背景下,书法的‘学’、‘调’的‘善用’将存留。 相关讨论o岭南圣人陈白沙先生或许可以给我们一个新的解释。作为儒家,陈献章强调“人”比“艺”更重要。对于那些喜欢通信的朋友,他表示担忧:“我很欣赏我急切地从这个人那里写来的信中的细节。” 。陈献章诗曰:“古时闻声,西溪木木。羞自由而不耻自由,毛峰秃头。” 。比如明道写字的时候很有礼貌,说明这就是学习的意义。 ……亦曰“雾气如初雨”,这是古人调性之学,故有喜明者,有静恭者。 。所谓“学融”,就是“像明道,下笔时很有礼貌,那就是学的意义”;关于“调性”,出自邵雍:“人生无写苦,书法不求深浅,写字无难”。其主旨是要求自然书写,与“以书为乐”的思想类似。陈献章也提倡“以书为乐”:“东园采毛稿,西岭烧松烟。”心写写得很快,并传播到世界各地。闲聊一会,怎能知道接下来会发生什么?”(《满体》《陈献章集》卷四)。陈献章认为:“自然之乐才是真正的幸福”(《陈献章集》卷二《玉盏民泽》)。简单来说,真正的幸福就是从本性中产生的幸福。所谓“浓雾”、“初浴”,就是 和一个人的本性有关。其主要特点是自然。当一个人不忘而无可奈何的时候,正所谓“行如天上云,静如深渊之水”。詹若水用在策:他晚年的成就是自然的,他说“夕夕暮暮”,所以他的诗被称为“醒来第一场薄雾”。先生一写书,便如雾里看花,急匆匆,继而成圣,成神,但他的字迹全没了。它与“勿忘、勿助”是同一个天机,只不过它需要人进入一种静止。因书而归周氏,知文入道,得夫人天知。他不但在书墨之间玩弄耳目,而且因玩物而失志。 。至于“人”与“解”的嵌入方式,关键在于“性”字。换言之,陈献章对书法的论述是他整个自然哲学的重要组成部分。二陈献章是一位“心学”学者,他对书法的论述也有“心学”内涵。相似的除了他所倡导的书法的“调性”之外,陈献章还教授了书法的另外两个功能。他说:“端正我的心,陶冶我的情怀,调整我的性情,这样我才能享受艺术。”如果说“调性”是陈献章对书法哲学本质的概括,那么“道情”、“定心”则是书法的审美品质和社会功能的佐证。心、性、情是宋明理学的重要概念范畴。一般来说,“心”是“性”与“情”的结合体。性是寂静的,而情是活跃的;情未发展,而情已发展。陈献章谈到他的书法时说:每当我移动书法时,我都在寻找静止,放而不放,留而不留。我的书法之所以美丽动人。得志时不惊,遇难时不忧。这就是我保持平静的原因。手法无拘无束,狠而不流,笨而愈巧,刚而可柔。形体垂直,但气势汹涌,欲望饱满而奇异地溢出。摆正自己的心,陶冶自己的情操,固定自己的本性,这就是我对艺术感兴趣的原因。 。 《白芍古诗解》卷《赠陈秉昌》:“性,心之生理,不正?不正者情,邪念者情之流也;故思无罪,故行之流正其性。”陈献章对“感情”采取了一种更为宽容的态度,但并没有超出他的时代。他对情感的讨论无法进一步剔除,这与明代中后期已落下的“原情”审美思潮并不相同。陈氏的意义在于,在程朱理学盛行时期他一统天下,为“情”的兴起照明了借古开今的光芒,也为明代书法思想摆脱理学的束缚发挥了引领作用。陈献章并不贬低书法的审美品质。他对书法的社会和道德功能更感兴趣。他将书法风格的各种变化与人的行为联系起来,最后归结为如何“端正二桑道心”的问题。他要求读书人向内修行,通过“静待终”的修炼方法(《陈献章集》卷四《病中写李九渊的慎思》),将一切功劳归于自己,在虚静境界中把握本源的细流,把握万物的存在,在虚静境界中体悟神通,体悟自然。并予以恢复。陈献章认为,人性是与生俱来的、自然的,但只有征服它的欲望才导致“性恶”。因此,戒除习气是实现“正我心”的主要条件和内在要求。他将这一点与一首诗结合起来:“习惯改变行为,现在坐直听人说话已经太晚了。” .,有些是靠积累无法实现的;有些可以用语言解释,有些则不能。 ”。缺乏原则。他认为应该“观书于我”,反对“以书学我”。用它去耳目之碎片,一开书即可发现一切空灵、圆圆、变幻莫测的精神。不是后天之书,而是自得之书。你看我心目中的书,处处受益;如果用书来学习。 我,你读书时会迷失方向。 “他认为读书应该与心智的理解相结合,两者之间存在着逐渐的区别。他主张以理解心灵为基础,然后“理解物理,研究神圣戒律”。这样每个人就可以有自己喜好的潮汐和源头,如水之源”(《陈贤章集》卷二《赋照体学泉贤》)。即“自足重于自足,而后学经”(明代二十二《翰林·陈白沙先生行为评述》)。猖獗时要注意天气。 很好,一切都会完成。 ”(《陈献章集》卷二)儒家的“气”、“气质”需要满足“急烦变急,由烈变平和”的要求。 ”这也是陈献章对文艺的要求:“欲知古人之诗,必先了解古人的行为。祖先们。在程明道和邵康杰的诗中,我看到他们生性善良、快乐,心态也很好。若无“莫离”、“成志无惊、祸无忧”、“法无拘束、恣意无流、笨而精巧、刚强而能柔”,我们可以看到他所提倡的一种中立性和审美追求的思想,而他的学生詹若水就是一个重要的媒介。自然思维,生于自然之士;自然之学,在于遗忘,无可奈何。如日月,如运动。 云,如水的流动,如天空的头发;红由红来,白由白来,形由形来,色由色来;是哪一个修复?这是哪一个动作? ”(《陈献章集》附录)“自然”无疑可以认为是陈献章对书法王国的最终要求,也是陈献章的创作。书法就是因为这个。对这一原理的掌握是得到后人充分认可的。陈献章主张“自然”书写,以书法作为“调”、“陶情”、“正心”的方式。这是对人性的回归,也是书法“大功用”的证明。他特别注重“活力”、“资源”和“真乐”,这些都与“快乐”联系在一起。在“自我牺牲”的前提下,提倡“见书于我”、“修我”、“入书入人”,强调“学”和“调”的特点,从而引导书法走上与人的“心”、“天道”相融合的道路。回顾当前的书法创作,最大的问题是“三不慎”。 “没什么”、“不诚实”、“没有真情”、“不真实”。现在流行的“展览风格”本质上是一种肤浅的文字。ng,人工智能取代它还需要一段时间。二是“欲”,即学习书法的功利性太强,“写好字”的欲望主宰了学者的内心,减少了通过书法成道的可能性。人工智能的兴起首先会影响“低级”的艺术,也会消灭“肤浅”的文学。从积极的方面来说,它会在一定程度上阻碍书法艺术化;从积极的方面来说,它会在一定程度上阻碍书法艺术化的发展。但从消极的一面来看,它会加剧书法与文学的分离。但无论怎样,书法的“调”功能将越来越左,原本“写好”的目的论必然会转变为“写好”的“学”过程。书法在中国文化中享有很高的地位。其地位之所以高,并不是因为它可以“剥削作家”,也不是因为它是一种“无形的形式”,而是因为它可以指向作者。直击人心,展现人性的深度和人性生活的温暖。这与二进制“算法”不同。中国文化的目标是天人合一,但在人工智能时代,人与机器必须分离,因为“机器”不具备“天道”的特征。深深融入人性的毛笔书写,必将在关乎人类未来命运的“决战”中发挥更加有效、积极的作用。 (作者为广东省书法家协会副主席、华南师范大学书法研究院院长)

编辑:吴家红 下一篇:没有了